„Ich kaufe Maschinen mit CE-Kennzeichnung – das muss reichen!“

Warum dieser Gedanke gefährlich ist – und was Arbeitgeber wirklich tun müssen

Warum muss der Arbeitgeber den Zustand seiner Maschinen erheben?

Ganz einfach: Weil er gesetzlich dazu verpflichtet ist.

Laut § 33 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) darf der Arbeitgeber nur Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, deren Verwendung sicher ist. Und laut § 4 ASchG muss er alle Gefahren am Arbeitsplatz ermitteln und beurteilen – das gilt ausdrücklich auch für Maschinen, egal ob alt, neu oder mit CE-Kennzeichnung versehen.

Die Verantwortung für den sicheren Zustand der Maschinen liegt immer beim Arbeitgeber – nicht beim Hersteller, nicht beim Händler, und auch nicht beim Mitarbeiter.

Wer glaubt, mit dem Kauf einer CE-gekennzeichneten Maschine sei seine Pflicht erfüllt, irrt sich gewaltig.

Denn:

Die CE-Kennzeichnung sagt nichts über den aktuellen Zustand der Maschine im Betrieb aus.

Der Arbeitgeber muss laufend prüfen, ob Maschinen sicher sind – nicht nur bei der Anschaffung.

Wird der Zustand nicht regelmäßig beurteilt, können schwere Unfälle, Haftungsansprüche und sogar Strafverfahren die Folge sein.

Fazit gleich zu Beginn:

Der Arbeitgeber muss den Zustand seiner Maschinen kennen, weil er dafür haftet.

Das ist kein „Nice-to-have“ – das ist Pflicht.

CE-Kennzeichnung: Was sie bedeutet – und was nicht

Die CE-Kennzeichnung dokumentiert lediglich, dass der Hersteller erklärt, die Maschine erfülle zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung die geltenden EU-Vorgaben. Aber:

Es ist keine Qualitätsprüfung durch eine Behörde

Sie gilt nur im Originalzustand

Sie verpflichtet nicht den Betreiber, sondern dokumentiert die Herstellerverantwortung

Das heißt: Selbst wenn eine Maschine mit CE ausgeliefert wurde, kann sie bereits beim ersten Einschalten im Betrieb unsicher sein – etwa durch:

fehlerhafte Montage

unklare Anleitungen

fehlende Betriebsanpassung

unerkannte Risiken bei der Integration in bestehende Prozesse

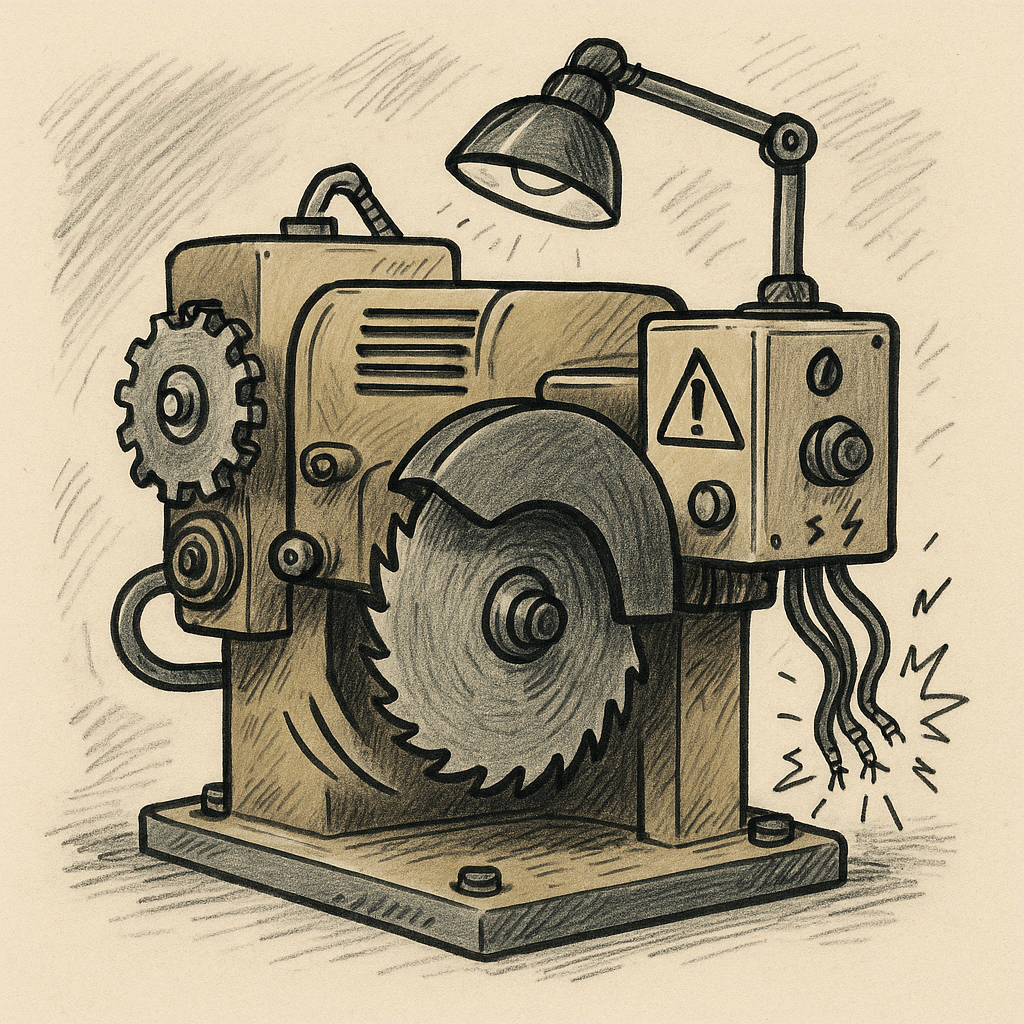

Warum Maschinen mit CE-Kennzeichnung trotzdem gefährlich sein können

Umbauten, Nachrüstungen und Eigenlösungen

Maschinen werden oft im Betrieb verändert: neue Werkzeuge, Zusatzfunktionen, andere Steuerungen – ohne sicherheitstechnische Nachbewertung.

→ Die CE-Kennzeichnung verliert womöglich ihre Gültigkeit.Manipulationen durch Mitarbeiter

Schutzhauben werden entfernt, Lichtschranken überbrückt, Not-Aus-Taster verklebt – aus Unwissenheit oder Zeitdruck.

→ Der Arbeitgeber muss solche Risiken erkennen und verhindern.Alter, Abnutzung, fehlende Wartung

Schutzfunktionen versagen, Bauteile verschleißen, Verkabelungen sind beschädigt.

→ CE sagt nichts über den aktuellen Zustand – das ist Aufgabe des Arbeitgebers.Unklare oder fehlende Betriebsanleitungen

Mitarbeiter wissen nicht, wie die Maschine sicher zu bedienen ist.

→ Hier drohen menschliche Fehler mit fatalen Folgen.

Und was ist mit älteren Maschinen ohne CE? – Arbeitsmittelverordnung (AM-VO, § 4 Abs. 4)

Alte Maschinen dürfen verwendet werden – aber nur, wenn sie sicher sind. Das sagt § 4 Abs. 4 AM-VO ganz klar:

„Arbeitsmittel (…) dürfen nur verwendet werden, wenn sie den Bestimmungen dieser Verordnung entsprechen.“

Das heißt:

CE ist nicht erforderlich, wenn die Maschine vor Einführung der CE-Richtlinie (01.01.1995) in Betrieb genommen wurde

Aber: eine sicherheitstechnische Bewertung ist zwingend notwendig

Ggf. sind Nachrüstungen (z. B. Schutzeinrichtungen, Not-Aus, Schutzgitter) zu veranlassen

Wie erkenne ich als Arbeitgeber, ob eine Maschine gefährlich ist?

Hier ein bewährter Praxisleitfaden:

1. Maschinenbestand erfassen

Was steht überhaupt im Betrieb?

Seriennummern, Baujahr, Hersteller, CE vorhanden?

Gab es Umbauten oder Eigenlösungen?

2. Gefährdungsbeurteilung für jede Maschine

Gibt es mechanische, elektrische, thermische, ergonomische Gefahren?

Wie sieht es bei Reinigung, Wartung oder Störung aus?

Sind Schutzvorrichtungen vorhanden und funktionstüchtig?

3. Einbindung von Fachkräften für Arbeitssicherheit (SFK)

Unterstützung bei der Evaluierung gemäß ASchG & AM-VO

Bewertung technischer, organisatorischer und menschlicher Risikofaktoren

4. Maßnahmen setzen

Sicherheitsmängel → beseitigen, nachrüsten, stilllegen

Dokumentieren: Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument (SFK)

Wartungs- und Prüfintervalle festlegen

5. Unterweisung & Sicherheitskultur

Mitarbeiter regelmäßig unterweisen

Manipulationen verhindern – nicht nur technisch, sondern auch durch Haltung

Eine offene Feedbackkultur fördern („Gefährliche Maschine melden = richtig!“)

Schlussfolgerung: CE ist ein Startpunkt – nicht das Ende

Die CE-Kennzeichnung ist eine Herstellererklärung – keine Betriebsgarantie.

Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung für den Zustand und Betrieb der Maschine – zu jedem Zeitpunkt.

Nur durch regelmäßige Prüfung, Evaluierung und Mitdenken aller Beteiligten bleibt eine Maschine sicher.

Nur wer seine Maschinen kennt, kann seine Mitarbeiter schützen.

Bei Fragen würden wir uns freuen Sie bei dem Thema unterstützen zu dürfen. Es gibt auch eine Förderung der Wirtschaftskammer, die Firmen mit Standort in NÖ in Anspruch nehmen können.

Rufen Sie uns an und erkundigen Sie sich. Das Geld liegt auf der Straße, es muss sich nur jemand finden der es aufhebt.

Neueste Kommentare